令和6(2024)年4月以降の開催につきましては、人文科学研究所サイトの『シンポジウム・公開講座・講演会』に掲載しております。

人文科学研究所(別サイト):https://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/symposium/

【新しいタブで開きます】

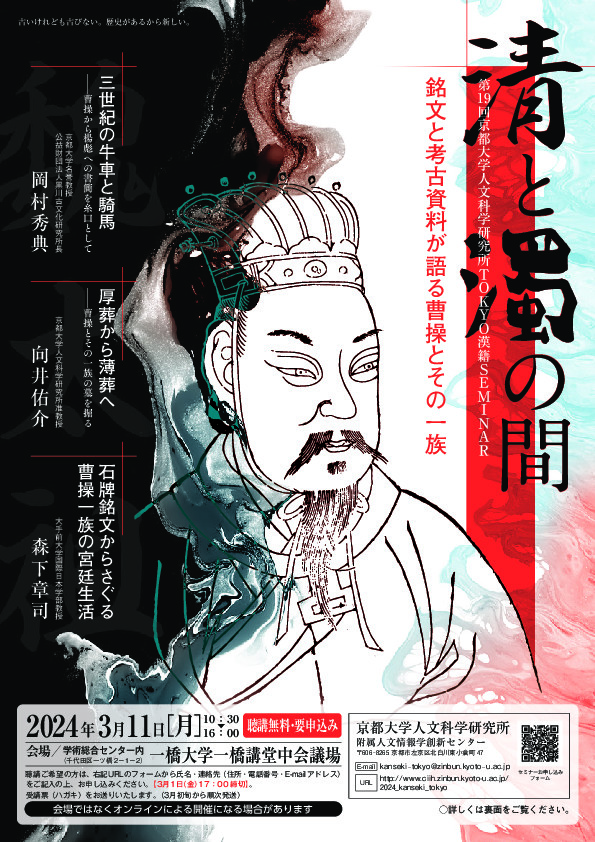

第19回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時令和6(2024)年3月11日(月)10時30分より16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

『三国志』の英雄、曹操―当時その人物は「乱世の姦雄」と評され、近世の小説では悪役ながら人気があります。曹操は「濁流」と呼ばれた後漢末の宦官の家に出自しながら、儒家的教養をもつ「清流」の知識人を多く登用し、また自身とその息子たちも一流の教養をそなえ、詩や音楽にも通じていたといいます。中国では2008年に曹操の墓が発見され、日本でも大きな話題になりました。翌2009年には曹休の墓が、2015年には明帝曹叡の近親者のものとみられる大型墓が発掘され、3世紀前半の曹魏大型墓の実態が次々と明らかになってきました。地中から発掘された考古資料と銘文、そして文献史料の記載を照合することで、何がわかるのでしょうか。

本セミナーでは、書物の世界にとどまらず、出土文字資料と考古資料に焦点をあて、当時の貴族たちの乗物や宮廷生活、喪葬習俗など、さまざまな角度から『三国志』の時代を掘り下げていきます。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 岩城 卓二 (人文科学研究所長) |

| 10:45~11:45 | 講演「三世紀の牛車と騎馬——曹操から楊彪への書簡を糸口として」 | 岡村 秀典 (京都大学名誉教授・公益財団法人黒川古文化研究所長) |

| 11:45~13:00 | 休憩 | |

| 13:00~14:00 | 講演 「厚葬から薄葬へ——曹操とその一族の墓を掘る」 |

向井 佑介 (京都大学人文科学研究所准教授) |

| 14:00~14:20 | 休憩 | |

| 14:20~15:20 | 講演 「石牌銘文からさぐる曹操一族の宮廷生活」 |

森下 章司 (大手前大学国際日本学部教授) |

| 15:20~15:35 | 休憩 | |

| 15:35~15:55 | 質問への回答(20分) | |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:永田 知之(人文科学研究所准教授)

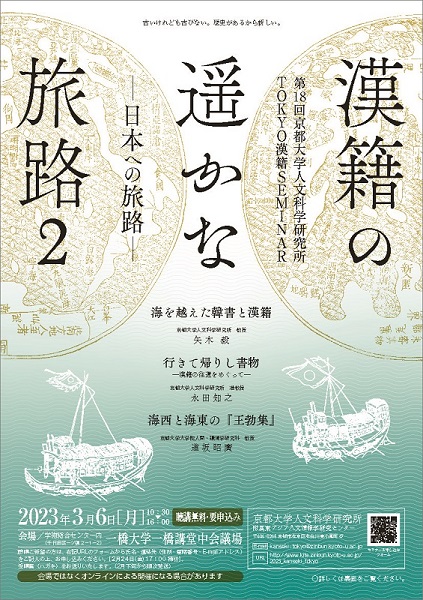

第18回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2023年3月6日(月)10時30分より16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

テキストの「情報」が瞬時に世界を駆け巡る時代。古くから東アジアの文化に影響を及ぼしてきた中国古典籍(漢籍)のテキストも、いまでは全文画像や電子テキストとして容易に閲覧することができるようになっています。テキストの校訂にやや難を残しているとはいえ、コンピューターによる検索の便宜は圧倒的で、私たちの研究のスタイルすら大きく変わりつつある現実は否むことができません。それでも「モノ」としての手ごたえを失ったテキストに、なにかしら物足りない思いを抱いている方も少なくないのではないでしょうか。

『日本国見在書目録』から『経籍訪古志』にいたるまで、わが国に伝来した漢籍に関する研究には膨大な蓄積があり、それは今も営々と引き継がれています。宋元版や五山版など、天下の孤本とされるような有名な典籍についてはいうまでもありませんが、ごく一般的な普通本についても、漢籍の伝来にはそれぞれに秘められた物語が隠されていることでしょう。

今回は特に日本に伝来した漢籍をテーマとして、それぞれの漢籍の「モノ」としての語りに耳を傾けてみたいとおもいます。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 池田 巧 (東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~11:45 | 講演「海を越えた韓書と漢籍」 | 矢木 毅 (京都大学人文科学研究所 教授) |

| 11:45~13:00 | 休憩(75分) | |

| 13:00~14:00 | 講演 「行きて帰りし書物—漢籍の往還をめぐって—」 |

永田 知之 (京都大学人文科学研究所 准教授) |

| 14:00~14:20 | 休憩(20分) | |

| 14:20~15:20 | 講演 「海西と海東の『王渤集』」 |

道坂 昭廣 (京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授) |

| 15:20~15:35 | 休憩(15分) | |

| 15:35~15:55 | 質問への回答(20分) | |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:古勝 隆一(人文科学研究所 教授)

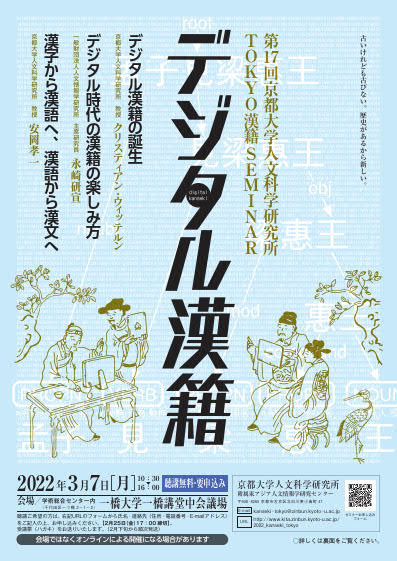

第17回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2022年3月7日(月)10時30分より16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

今日のインターネット時代においては何時でも、何処でも、ネットの接続さえあれば漢籍が画面上で閲覧できます。研究者だけではなく、漢籍の愛好者、書道家や様々な分野に関心のある方はいますぐに見たいテキストに触れることが可能です。デジタル漢籍には国境が無い、中国、韓国、台湾や欧米各国にある漢籍も遥々見に行けます。

そのデジタル漢籍は一体誰がどんな目的で作ったのでしょうか?長い間、紙媒体で伝わってきた、文化の伝承に欠かせない貴重な資料は本当に画面上で正確に伝えられるのでしょうか?それはどんな歴史をたどり、途中でどんな困難に遭遇したのでしょうか?そうして今ではそのデジタル漢籍はどのように読まれているのでしょうか?

今回のセミナーではデジタル漢籍の誕生から現在の利用法やAIの導入まで、デジタル化された資料における諸問題を分かりやすく紹介したいと考えています。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 池田 巧 (東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~11:45 | 講演「デジタル漢籍の誕生」 | クリスティアン・ウィッテルン (京都大学人文科学研究所 教授) |

| 11:45~13:00 | 休憩(75分) | |

| 13:00~14:00 | 講演 「デジタル時代の漢籍の楽しみ方」 |

永崎 研宣 (一般財団法人人文情報学研究所 主席研究員) |

| 14:00~14:20 | 休憩(20分) | |

| 14:20~15:20 | 講演 「漢字から漢語へ、漢語から漢文へ」 |

安岡 孝一 (京都大学人文科学研究所 教授) |

| 15:20~15:35 | 休憩(15分) | |

| 15:35~15:55 | 質問への回答(20分) | |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:永田 知之(人文科学研究所 准教授)

第16回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2021年3月15日(月)10時30分より16時00分まで 場所 |

概要

12世紀前半、東北アジアの辺境から女真(ジュルチン)という部族集団が勃興し、金国を建国しました。金は騎馬軍事力を武器に一気に版図を拡大し、契丹(遼)・北宋という二大王朝をあいついで滅ぼして、ユーラシア東方に覇を唱えるに至ります。北宋の残存勢力は中原の地を棄てて江南へ逃れ、亡命政権というべき南宋が成立することになります。

今回のセミナーでは、『三朝北盟会編』という南宋の史書を糸口にして、北宋亡国前後の経緯を克明に記すその歴史叙述の特徴を考察したうえで、北宋滅亡の理由を軍事・戦争に着眼してさぐるとともに、歴史を動かす主役となった「女真」集団の形成過程についても説き及び、この激動の時代のユーラシア東方史を幅広い視点から考えてみたいと思います。講演者はいずれも共同研究班「前近代ユーラシア東方の戦争と外交」のメンバーで、人文科学研究所における共同研究の成果を分かりやすく紹介したいと考えています。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 稲葉 穣 (東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~11:45 | 講演 「『三朝北盟会編』を読む ──亡国の史書」 |

古松 崇志 (人文科学研究所 准教授) |

| 11:45~13:00 | 休憩(75分) | |

| 13:00~14:00 | 講演 「北宋最強軍団とその担い手たち ――澶淵の盟から靖康の変へ」 |

伊藤 一馬 (大阪大学大学院文学研究科 招へい研究員) |

| 14:00~14:20 | 休憩(20分) | |

| 14:20~15:20 | 講演 「「女真」の形成 ――東北アジア諸集団の興亡」 |

井黒 忍 (大谷大学文学部 准教授) |

| 15:20~15:35 | 休憩(15分) | |

| 15:35~15:55 | 質問への回答(20分) | |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:矢木 毅(人文科学研究所 教授)

第15回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告中止報告)

※新型コロナウイルス感染症対策の政府基本方針に鑑み、今年度の

|

日時 場所 |

概要

東アジアにおける漢籍文化の根底を支えているのは、漢字という文字の存在です。漢字が集まることで漢語となり、漢語が集まることで漢文となり、漢文が集まることで漢籍となるのです。では、漢籍は、単なる漢字の集まりなのでしょうか。いいえ、そうではありません。漢字の集まり方や、漢語の並び方には、それぞれ意味があるのです。漢語が持つ情報の量は、その漢語を構成する各部分の情報を足しあわせたものより、はるかに大きなものとなります。単なる和集合ではありません。同様に、漢文が持つ情報量は、各漢語の情報量を足し合わせたものより、はるかに大きなものとなります。漢字の集まり方や並び方の中にも、情報があるのです。

漢字の中には、どのような情報があるのか。そして、漢字が並ぶことで、どのような情報が表されるのか。今回のセミナーでは、その一端をお伝えしたいと思います。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 稲葉 穣 (東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「漢字の字符──戎肆庵読裘記之一──」 | 浅原 達郎(人文科学研究所教授) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「漢字の知識表現──字書と用例とコンピューターと──」 | 守岡 知彦(人文科学研究所助教) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「AIによる漢文の文法解析」 | 安岡 孝一(人文科学研究所教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:永田 知之(人文科学研究所准教授)

第14回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2019年3月11日(月)10時30分より16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

東洋的な人生観、処世術に、道家の唱えた超俗の思想がある。その開祖、老子は、反文明、脱エリート主義を徹底した「虚無」の哲学者=中国的ニヒリストとして知られているが、同時に天寿を全うすることに人生最大の価値を見出す「長生の哲学」を唱えた。彼の弟子である彭祖やその追随者は、多種多様な長生の技法を考案し、延年益寿を実践的に追求した。老彭の長生思考は、民衆の不死願望と結合し、不老不死の仙人を理想とする神仙思想を流行させた。中世、近世には、道教文化とその周辺に「仙」をめぐるユニークな信仰や修養法を生み出し、医薬、占術から文学、技芸に至るまで大きな作用を発揮した。そこで、「仙」という概念装置(パラダイム)が俗流空間になにをどのように発生させたのかを窺いながら、タオイズムの想像力=中国的思考様式の特色を探る。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 岡村秀典 (東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「仙薬:延年益寿のアルケミー」 | 武田 時昌(人文科学研究所教授) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「仙界:『幽明録』にみえる洞窟のはなし」 | 土屋 昌明(専修大学経済学部教授) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「仙術:飛行する仙人」 | 大形 徹(大阪府立大学人文科学系教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:古勝 隆一(人文科学研究所准教授)

第13回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2018年3月12日(月)10時30分~16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

広い版図と多くの人口、そして多様な社会や民族を治めるため、古来中国の政治指導者には、複雑な課題に対処するマルチな能力が求められてきました。清朝、民国、人民共和国の三つの時代、激動の中にあって中国を大きく動かした三人の政治家――曾国藩、蔣介石、毛沢東――はそれぞれ湘軍、国民革命軍、人民解放軍を率い、時代を切り開いた近代史上の巨人ですが、彼らも軍事指揮にとどまらない多くの能力を求められていました。

今回のセミナーでは、人文科学研究所の現代中国研究センターに所属する三人の専門家が、曾国藩、蔣介石、毛沢東の著作をひもとき、それぞれの専門知識をもとに、かれらの素顔に迫ります。それぞれの著作・作品に込められた思いや社会からの反響、さらには著作を通してかいま見えてくる彼らの経済生活に至るまで、中国近代史の巨人たちの意外な才能や人となりをわかりやすく解説します。単なる政治家の枠では収まりきれないかれらの多面性を理解することは、現在の中国を多面的・重層的に見ることにもつながるはずです。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 岡村 秀典(東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「士の「家計簿」──曾国藩の著作より」 | 村上 衛(人文科学研究所准教授) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「蔣介石と『中国の命運』」 | 森川 裕貫(人文科学研究所助教) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「毛沢東 ──書家として、詩人として」 | 石川 禎浩(人文科学研究所教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:矢木 毅(人文科学研究所教授)

第12回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2017年3月18日(土)10時30分より16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

デジタル・デバイス、電子書籍の急速な普及により、今や世界のあらゆる書籍が居ながらにして閲覧できる時代が近づこうとしています。しかし今のところ、電子書籍を通してはさすがに紙の手触りまでは伝えることができないようです。

ほとんど劣化することなく、大量に複製することのできるデジタル書籍とはちがって、旧時代の漢籍は版ごとに異なり、刷りごとに異なって、ほとんどが「一点もの」といっても過言ではありません。さらに、流通・収蔵の過程で題記や蔵書印等の個性が加わると、「一点もの」としての性格はますます強まります。天下の孤本とされるような秘籍はもとより、各図書館に収蔵されているごくありふれた漢籍についても、一点一点にそれぞれ秘められた来歴があるのではないでしょうか?

この講演会では「モノ」としての漢籍がたどったさまざまな旅路について、三人の講師がそれぞれの切り口から分かりやすく解き明かします。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 稲葉 穣(東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「モンゴル時代の書物の道」 | 宮 紀子(人文科学研究所助教) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「明末の宣教師が出版した漢籍とキリシタン版」 | 中砂 明徳(文学研究科教授) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「漢籍購入の旅―朝鮮後期知識人たちの中国旅行記をひもとく」 | 矢木 毅(人文科学研究所教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:古勝 隆一(人文科学研究所准教授)

第11回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2016年3月14日(月)10時30分より16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

目録学は、漢籍を分類してその全体像を見通す、中国文献学の柱です。目録学については、すでに倉石武四郎氏『目録学』(汲古書院、1979)や井波陵一氏『知の座標』(白帝社、2003)など、優れた概説が出版されています。

しかしながら、漢籍に関心を持つ人でも、目録学に親しみ、目録学を楽しむきっかけがなかなか見つからない、という方も多いようです。今回の漢籍セミナーでは、皆様に漢籍目録の楽しみをお伝えしたいと思っております。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 冨谷 至(東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「漢籍目録を読む―俯瞰の楽しみ」 | 古勝 隆一(人文科学研究所准教授) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「子部書の分類について」 | 宇佐美 文理(文学研究科教授) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「目録学の総決算―『四庫全書』をめぐって」 | 永田 知之(人文科学研究所准教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:クリスティアン・ウィッテルン(人文科学研究所教授)

第10回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2015年3月16日(月)10時30分より16時00分まで 場所 一橋大学一橋講堂中会議場 |

概要

中国の文化にはぐくまれた「文人」たちは、古器古物など、かたちあるものを愛好し鑑賞する一面をもっていました。そのような鑑賞のことを「清玩」と呼びます。

今回の漢籍セミナーでは、書物の世界から少しばかり離れて、中国宋代の文人から日本近代の文人にいたるまで、文人と文物との関わりを三名の講演者がそれぞれの角度からお話しいたします。

文人は文物に対して、どのような「まなざし」をそそいだのか。それを手がかりとして、ものをたのしみ味わう人々の姿や、彼らの鑑賞を支えていたものの見方をご紹介いたします。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 冨谷 至(東アジア人文情報学研究センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「古鏡清玩-宋明代の文人と青柳種信」 | 岡村 秀典(人文科学研究所教授) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「李漁の「モノ」がたり-『閒情偶寄』居室・器玩部より」 | 髙井 たかね(人文科学研究所助教) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「利他と慈悲のかたち-松本文三郎の仏教美術観」 | 稲本 泰生(人文科学研究所准教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:古勝 隆一(人文科学研究所准教授)

第9回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2014年3月17日(月)10時30分より16時00分まで 場所 学術総合センター 一橋講堂中会議場 |

概要

二十世紀の初頭、シルクロードの漢代遺跡から出土した木簡は、一世紀を経た今日、その数は十万枚に迫ろうとしている。漢帝国の行政・軍事・司法制度を解明するうえで、漢簡は最も重要な資料である。京都大学人文科学研究所で十年の歳月をかけて行なってきた漢簡に関する共同研究は、この二〇一四年に、六〇〇〇余の語彙を採録する『漢簡語彙辞典』(仮題)およびその姉妹編『漢簡語彙考証』を岩波書店から出版する。本セミナーはその成果の一端を一般に還元し、またセミナー参加者とパネルディスカッションをはかるものである。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 冨谷 至(東アジア人文情報学研センター長) |

| 10:45~11:30 | 講演「中国西北出土木簡概説」 | 冨谷 至(東アジア人文情報学研究センター長) |

| 11:40~12:40 | 講演「年中行事における官と民」 | 目黒杏子(人文科学研究所研究員) |

| 12:40~13:50 | 休憩 | |

| 13:50~14:50 | 講演「木札が行政文書となるとき」 | 土口史記(人文科学研究所助教) |

| 14:50~16:00 | パネルディスカッション「会場からの質問に応えて」 | 冨谷、目黒、土口 およびセミナー参加者 |

| 16:00 | 閉会挨拶 | |

第8回TOKYO漢籍SEMINAR

|

日時2013年3月19日(火)10時30分より16時00分まで 場所 学術総合センター 一橋講堂 |

概要

1908年、アメリカは義和団賠償金のうち約1200万ドルを中国側に払い戻し、留米学生の派遣、その予備校としての清華大学の設立(1911年)など、文化事業の資金にあてて好評を博した。1925年、清華学校に附設されたいわゆる「国学研究院」に招かれた教師たちは、20世紀の中国学の発展に大きく貢献し、今なお高く評価されている。彼らの業績を紹介しつつ、その偉大さの本質に迫ってみたい。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 冨谷 至(東アジア人文情報学研センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「王国維-過去に希望の火花をかきたてる」 | 井波 陵一(東アジア人文情報学研究センター教授) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「陳寅恪-“教授の教授」 | 古勝 隆一(人文科学研究所准教授) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「趙元任-見えざることばを描き出す」 | 池田 巧(人文科学研究所准教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:武田 時昌(人文科学研究所教授)

第7回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2011年9月2日(金)10時30分より16時00分まで 場所 学士会館2階 210号室 [MAP] |

概要

書物の読まれ方は様々である。大儒の哲学者や文学作品の傑作が、当初から多くの読者を獲得したわけではない。その逆に、通俗的な雑駁な内容でも、当時の知識人や庶民に親しまれた一群の書物がある。とりわけ、指南書、教訓書、啓蒙書は、読者に実用的で役立つ情報、生き抜く知恵を提供し、ハッピーライフに欠かせないアイテムだった。

時を超えて輝く大著、名作に比べてずっとマイナーな存在であるが、社会啓蒙という立場から見れば、むしろ特徴的な中国的思考をそこに窺うことができる。

本年度のセミナーは、漢籍のなかの俗書にスポットを当て、その内容的特色を紹介しながら、世俗における「知」の諸相を探る。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 麥谷 邦夫(センター長、人文科学研究所教授) |

| 10:45~12:00 | 講演「書儀-中世の文章作成マニュアル」 | 永田 知之(センター助教) |

| 12:00~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:25 | 講演「善書-華僑・華人の人生訓」 | 山崎 岳(センター助教) |

| 14:25~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:55 | 講演「日用類書-庶民生活の科学知識」 | 武田 時昌(センター教授) |

| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:古勝 隆一(人文科学研究所准教授)

第6回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2010年3月13日(土)10時30分より16時00分まで 場所 学術総合センター2階 中会議場[MAP] |

概要

十一世紀の著名な文人官蘇東坡は「読書万巻なるも律を読まず。君を尭舜に致すに終に術なし」と嘯いて、朝廷が官吏に法律の知識を求めることを批判した。法に頼る統治術は尭舜のごとき聖人の治世を実現できない。儒教の主張はこうであった。しかし現実には中国の政権と社会は、天理人情にかなった法令と公正な裁判による正義の実現を求めつづけた。万巻の漢籍のなかに、中国の法・刑罰・裁判のありかたを窺ってみよう。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 岩井 茂樹 (東アジア人文情報学センター長) |

| 10:45~11:00 | テーマ趣意説明 | 井波 陵一 (東アジア人文情報学センター教授) |

| 11:00~12:10 | 講演「神の裁きから人の裁きへ-秦漢時代の裁判制度」 | 宮宅 潔 (京都大学人文科学研究所准教授) |

| 12:10~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:20 | 講演「礼教の刑罰-流刑」 | 辻 正博 (京都大学大学院人間・環境学研究科准教授) |

| 14:20~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:50 | 講演「お上を訴える ー訴訟文書と『絲絹全書』」 | 岩井 茂樹 (京都大学人文科学研究所教授) |

| 15:50~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:武田時昌(京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学センター教授)

第5回TOKYO漢籍SEMINAR(開催報告)

|

日時2009年3月7日(土)10時30分より16時00分まで 場所 学術総合センター2階 中会議場[MAP] |

概要

近代「国民国家」を創出するに必要な政治、法律、経済、哲学、宗教、教育等、いわゆる人文・社会科学のほとんどすべての分野にわたり、梁啓超*はすぐれて高度な議論を展開した。西洋近代文明の受容による中国伝統文明の再構築というきわめて大きな課題に真正面から取り組んだのである。紛争や対立の激化の中でともすれば相互理解への道を見失いがちな百年後の今日、彼が好んだ「収穫を問う莫かれ、但だ耕耘を問え」という曾国藩の言葉に従いながら、改めてその意義を考えてみたい。

*梁啓超(1873─1929):広東省新会県の人。康有為に師事して変法維新運動に従事し、1898年の戊戌政変後、日本に亡命。以後、日本を拠点とし、世界各地を駆けめぐって立憲派の勢力拡大に努める一方、「民智」向上、「国民」形成のための鼓吹宣伝に力を発揮する。中華民国成立後は国務大臣を歴任し、政界引退後は学術文化の発展に力を注ぎ、図書館の充実、後進の育成などに努めた。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 森 時彦 (漢字情報研究センター長) |

| 10:45~11:00 | テーマ趣意説明 | 井波 陵一 (漢字情報研究センター教授) |

| 11:00~12:10 | 講演「民族主義と梁啓超」 | 小野寺 史郎 (現代中国研究センター助教) |

| 12:10~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:20 | 講演「『眠れる獅子』のイメージと梁啓超」 | 石川 禎浩 (現代中国研究センター准教授) |

| 14:20~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:50 | 講演「西洋近代経済学と梁啓超」 | 森 時彦 (京都大学人文科学研究所教授) |

| 15:50~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:武田時昌(京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学センター教授)

第4回TOKYO漢籍SEMINAR

|

日時2008年3月7日(金)10時30分より16時00分まで 場所 学術総合センター2階 中会議場[MAP] |

概要

中国の人々は、どのような「教え」を心のよりどころとしてきたのだろうか。その教えを宗教と呼びかえるとやや漠然としてしまうが、このセミナーでは、唐代にしばしば用いられた語、「三教」、すなわち儒教・仏教・道教を念頭に置き、それらの教えの三つどもえを中心に据える。唐代には、仏教・道教が中国社会に根を下ろして成熟期を迎え、それにともない儒教のあり方も再考された。遣唐使を通じて我が国に輸入された文化の根底には、それらの思想があったのである。今回は、それぞれの教えが書かれた書物、「経典」に対し、人々はどのように接したのか、この問いに、儒・仏・道それぞれを専攻する研究者が、時代の動向に即し、三つの教えの相互作用を意識しつつ語る。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 森 時彦 (漢字情報研究センター長) |

| 10:45~11:00 | テーマ趣意説明 | 井波 陵一 (漢字情報研究センター教授) |

| 11:00~12:10 | 講演「玄宗と三教-『孝経』『道徳真経』『金剛般若経』注の撰述をめぐって」 | 麥谷 邦夫 (京都大学人文科学研究所教授) |

| 12:10~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:20 | 講演「大乗菩薩戒の道-『梵網経』と東アジア仏教」 | 齋藤 智寛 (京都大学人文科学研究所助教) |

| 14:20~14:40 | 休憩 | |

| 14:40~15:50 | 講演「隋唐の学界における孔安国」 | 古勝 隆一 (京都大学人文科学研究所准教授) |

| 15:50~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:井波陵一(京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学センター教授)

第3回TOKYO漢籍SEMINAR

|

日時2007年3月10日(土)10時30分より16時00分まで 場所 学術総合センター2階 中会議場[MAP] |

概要

陽關、玉門關を出ると、そこはもう西域。シルクロードを通って中國から中央アジアやインドなどに旅した人々は古來少なくない。これら西域諸國には古い文獻記録が乏しいが、さいわい中國の漢籍資料にはこれらの國々の見聞に基づく細かな記録が保存され、今日の我々に豐富な情報を提供してくれる。今回のセミナーでは古代の西域に焦點を當て、『大唐西域記』をはじめとする漢籍資料の幾つかを紹介する。是非、漢籍によるエキゾチックな西方世界を御體驗下さい。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 森 時彦 (漢字情報研究センター長) |

| 10:45~12:00 | 講演「大唐西域記の成立」 | 高田 時雄 (京都大学人文科学研究所教授) |

| 12:00~13:00 | 休憩 | |

| 13:00~14:15 | 講演「唐蕃會盟碑への道」 | 岩尾 一史 (日本学術振興会特別研究員) |

| 14:15~14:35 | 休憩 | |

| 14:35~15:50 | 講演「漢籍資料から見た唐代アフガニスタン」 | 稲葉 穣 (京都大学人文科学研究所助教授) |

| 15:50~16:00 | 閉会挨拶 | |

司会:井波陵一(京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学センター教授)

第2回TOKYO漢籍SEMINAR

|

日時2006年3月11日(土)10時30分より16時00分まで 場所 学士会館2階 210 大会議室[MAP] |

概要

後漢末、魏の曹操、蜀の劉備、そして呉の孫権は互いに覇権を争い、所謂三国鼎立の時代に向かっていく。当時の社会は、ただ武力に勝るというだけでは不十分で、そこには大義名分、つまり覇者たるの正統性がなければ支持をえられず、勝利者にはなれなかった。彼らは、いかにして自己の正当性を主張したのか、ことがらは、次の司馬氏晋も同じい。かかる経緯を雄弁に語る同時代資料が石碑である。「三国志」などの文献史料からは聞こえてこない生の声に耳を傾けてみよう。

プログラム

| 10:30~10:35 | 開会挨拶 | 森 時彦 (漢字情報研究センター長) |

| 10:35~10:45 | 本テーマの狙いについて説明 | 冨谷 至 (京都大学人文科学研究所教授) |

| 10:45~12:10 | 講演「魏・蜀・呉の正統論」 | 宮宅 潔 (京都大学人文科学研究所助教授) |

| 12:10~13:10 | 休憩 | |

| 13:10~14:20 | 講演「漢から魏へ-上尊号碑」 | 井波 陵一 (漢字情報研究センター教授) |

| 14:20~14:35 | 休憩 | |

| 14:35~15:45 | 講演「魏から晋へ-王基碑」 | 藤井 律之 (京都大学人文科学研究所助手) |

| 15:45~16:00 | 総括・閉会挨拶 | |

司会:冨谷至(京都大学人文科学研究所教授)

第1回TOKYO漢籍SEMINAR

|

日時2005年3月12日(土)10時30分より16時00分まで 場所 学術総合センター2階 中会議場[MAP] |

概要

中国学研究の成果をわかりやすく解説することにより、我々の日常生活の基礎をなしている漢字文化全般に関する理解を深めてもらうと共により多くの人々に漢籍に対する関心と理解を深めてもらうように漢籍のおもしろさを紹介する。

プログラム

| 10:30~10:45 | 開会挨拶 | 森 時彦 (人文科学研究所長) |

| 10:45~12:00 | 講演「書写の文化史」 | 冨谷 至 (人文科学研究所教授) |

| 12:00~13:00 | 休憩 | |

| 13:00~14:15 | 講演「漢訳仏典の成立」 | 船山 徹 (人文科学研究所助教授) |

| 14:15~14:35 | 休憩 | |

| 14:35~15:50 | 講演「使えない字–諱(いみな)と漢籍」 | 井波 陵一 (漢字情報研究センター教授) |

司会:井波陵一(京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学センター教授)